描述

| 报佳音号 | 2096 |

|---|---|

| 作者 | 林茨 编 |

| ISBN | 7543448092 |

| 出版社 | 河北教育出版社 |

| 出版年月 | 2003年1月 |

| 开本 | 16K |

| 页数 | 188页 |

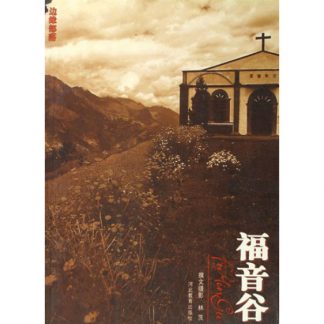

《福音谷》内容简介

一百多年前,几个不畏艰险的传教士,深入到终日云雾笼罩的横断山区,将信仰的种子播到当地傈僳人心中。直到今天,傈僳人仍然虔诚。他们在贫苦艰难的生活中,感受幸福和宁静,内心充满光明。

《福音谷》作者简介

林茨,本名“张谦”,毕业于浙江美术学院及中国艺术研究院,曾供职于中国艺术研究美术所,从事艺术史和视觉艺术研究。喜独自旅行和探险,作游记和素描,后开始拍照片。主要作品有《福音谷》、《百褶裙》、《芒果树》等。据作者纪念网站(http://zhangqian.artron.net),2009年11月4日,林茨因病安息主怀。

《福音谷》导语

那里没有一处名胜古迹,风景虽曰雄奇,却单调;哪里的居民多住在山上,他们的住宅极其简陋……那就是云南怒江怒族傈僳族自治州。一百多年前,几个不畏艰险的传教士,深入到终日云雾笼罩的横断山区,将信仰的种子播到当地傈僳人心中。直到今天,傈僳人仍然虔诚。自1996年至2001年,本书作者五次前往云南怒江怒族傈僳族自治州,和当地原住民有很亲密的接触,和很多人发生了很多很美的故事。本书图文并茂地记录了这些生活在云南怒江怒族傈僳族自治州的人民的生活。

《福音谷》目录

- 第一章 迁徙日

- 第二章 应许的山谷

- 第三章 鹿马登

- 第四章 阿子打

- 第五章 施玛妞

- 第六章 哈里路亚

后记

《福音谷》书摘

引言

我怎么会来到这片峡谷?没有一处名胜古迹,风景虽日雄奇,却单调。

居民多住在山上,他们的住宅极其简陋,只能叫窝棚,偶然有用山石垒筑的房屋,倚靠在陡峭的斜坡上,稍显得壮观,却说不上有什么文化意蕴。这里是少数民族聚居地,然而可挖掘的资源,一旦投入商业开发,就会发现代价极其高昂。为了起码的温饱,农民们须拼命似的奔波劳碌,以至于,如果不事先联系而来到任何村落,面对的都很可能只是一片空寂。所有的人,包括老人和孩子,都到大山上刨食——我指的是在非常贫瘠、稀少、分散,并且遥远的山地,靠原始的种植方式,获得他们生活的全部所需。要到夜幕将整个山谷笼罩时,他们才会返回。

是一种音响对我施加着影响。最初它是自然声,包含山林的呼啸、江河跌宕发出的涛声,然后它们被阵阵传来的人类声冲淡,并压倒。不是后者在强度上超过前者,而在于,由人类发出的声音当中,包含着无以伦比的情感力量。从回荡在大峡谷的人声与自然声混响中,我将两者分辨开,泪水涌出我的眼眶。眼泪对我,实在说已很陌生,我不相信它们是感动的泪水,以为是脸上的汗流入眼眶而引起的,直到当我目睹发出音响的人,及他们高唱时所表现出的状态。

这是聚集在一起的数百群众共同发出的号喊。你想像一个人能将他的呼号发挥到怎样的强度,他们便是以那样的强度号喊的。无论男人还是女人,老者或孩童。你会高雅地将喊叫与“歌唱”加以区分,从而对我将他们的呼号称之为音乐不以为然,事实却是,我亲耳听到的这些农民合唱所体现的美妙和独一无二,亲眼看见他们在歌唱时所表现的真挚和庄严,远远非我的语言所能表达,非我驾驭的文字所能形容。

这些男女农民,用未经训练的声带的最强音,唱出一些简朴而纯正的曲调时,确实产生了一种奇异的效果。尤其当它们呈现为多至四声部的合唱,就使整个峡谷立刻笼罩起一层古典色彩。我听到和看到的,并不是任何形式的表演,这种宏大的合唱仅属于演唱者的日常生活,他们不是被挑选的,而是全体投入其中。他们的装束,也一如他们熟知的史诗提供给我们的视觉印象:男人穿麻质长袍,妇女戴彩石串成的珠链,同样麻织的裙子,半数人没有鞋子。所有的男人和女人投入歌唱时所表现的热情与优雅,同他们胼手胝足的形象形成了一种对比。

由此发出的声浪有时低回于整个峡谷的上空,淹没了山林的风声和怒江的涛声。仔细倾听,其浑厚的音响中体现着清晰的结构,旋律在轰鸣中飞扬,如同穿透云层的阳光,漫射在海面上。合唱者栖身的环境,酷似简陋的仓库,傈僳人把它们称之为教堂。在这个欲壑难平、消费文化盛行的世界,牢记感恩,每日不忘祈祷,必定期高唱赞美诗的,竟为此以贫困著称的人民。

对我而言,傈僳人的“神贫”之美,意味着一种启示。我将再次前往大峡谷,看望我的朋友们,听他们合唱。有人预言:效率只属于工业社会和信息社会,它将过时。目前的信息社会将被以情感、梦想、价值观(宗教观)主导的社会取代,人们将从计算机的奴役中自救。森林将恢复,尊崇自然将取代崇尚财富,成为社会文化的主流。我不知道这样的预测是否“科学”和具有必然性,但我喜欢这样的预言。

后记

自1996年至2001年,我五次前往云南怒江怒族傈僳族自治州,平均每年一次。

在此之前我也旅行,不同的是,那时我很少记住途中认识的人的名字。

自1996年,情况有了变化,我决定做个摄影者。注意,不是摄影家,而只是能将人像拍清楚并能让被拍者满意的人。做到这点并不很容易,我崇敬的大师是上世纪前半叶的A·桑德。这位德国照相师傅有一项绝技,为了节省在他那个时代弥足珍贵的摄影胶片,他用一张底片同时为十几名顾客拍照,事后再用那张惟一的底片,分别为他们放出不同的头像照片,竟使每位顾客都满意而去。

当今的摄影者还能有谁具备这样高超的技艺呢?看来,艺术更属于可支配的材料相对匮乏的时代。值得庆幸的,是被我拍照的人的宽容。我要将以后冲印好的照片寄给他们,于是开始记他们的名字,这个过程产生了连带的影响。在生活中,两个人即使经常见面,甚至彼此熟悉,但倘若从未相互报出并记住各自的姓名,严格意义上说,他们还不能算彼此认识;而有一天,当他们正式自我介绍,并在笔记本上记下对方的名字,情形便不同了。姓名本身包含着有关一个人的重要信息,这还是其次的,重要的是,真正的交往,是从这时才开始的。

以1996年首次怒江之行为开端,在我的通讯录上,增添了许多在我同事看来有点奇怪的名字,包括杜李本、迪友邓、前娜、前玛言、苏长久、恒大卫、友付夺、友阿恒、此里付,等等,只有“施玛妞”例外。关于这个人物,我要作一点补充说明。1998年在上帕附近的竹明林村,一名叫更福言,约二十五岁的农妇,听说我曾在江苏生活过,很出乎意料地主动与我谈起她的一段身世。该农妇二十岁时随一外地民工远嫁江苏,在那里生育了两个孩子,几年后,她孤身返回了大峡谷,现在却因思念留在远方的孩子,经常痛不欲生,乃至神情恍惚。我问,既然如此,为何返回蛮荒的大峡谷,而不留在江苏呢?她却不愿细说,但我记得她提到了其中一条理由,即,江苏人不能理解她的宗教信仰,我当时觉得不可思议。

像更福言这样嫁到异地,又只身返回大峡谷的农家妇女,我后来又遇见几位。她们离开大峡谷的途径不同,时问长短不一,境遇也各不相同,但最终的决定却相同。其中一人,开口竟是一口地道的河南话;另一人因出走时不名一文,只好徒步走上返乡之路,她走了大约一半路程,才被铁路公安收容和遣返。我将这几个人的故事综合为一个人的故事,而几个“原型”当中,的确有一位美丽出众(有照片可以为证),说她是我的梦中人也不为过。“ 施玛妞”是我在里吾底了解到的历史上一位美妇的名字,我用它作为这个并非完全杜撰的人物的名字。

我要特别感谢里吾底村的史富相、阿普加两位老人,他们不但是历史的见证人,而且是现实生活中日渐稀少的真正的绅士。本书许多地方,我只不过是在转述他们说过的话。我从小作为随军家属,在流动中长大,故没有“ 老家”的概念,也没有一种方言对我意味着“乡音”,我愿将怒江峡谷的福贡县当做自已的家园。